„Ich lerne auf diesem Festival unkompliziert Leute kennen, die meine Eltern sein könnten“Konstantin Udert über das Detect Classic Festival (auf dem auch geravt wird)

13.8.2025 • Kultur – Interview: Jan-Peter Wulf

Konstantin Udert leitet das Detect Classic Festival. Fotos: Redaktion

Pioneers und Posaunen, Kulturbeflissene, Feiernasen und Familien, analog und digital, man könnte noch viele Gegensatzpaare bilden, um das Detect Classic Festival zu beschreiben. Vor allem aber ist eines wichtig: Sie harmonieren, finden zusammen, mischen sich und sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre. Gestartet 2018 im Funkhaus in der Berliner Nalepastraße, ist es auf Umwegen über Neubrandenburg plus einer Pandemiepause seit 2022 auf Schloss Bröllin nahe Pasewalk gelandet. Im vierten Jahr dort zeigt sich Geschäftsführer Konstantin Udert, selbst studierter Posaunist, früher Musiker in der „jungen norddeutschen philharmonie“ (jnp) und hauptberuflich Personalvermittler im Kulturbereich, sehr glücklich – und hat sich vor Ort die Zeit genommen, uns zu erklären, wie Detect funktioniert und was es so besonders macht.

Wie kam es dazu, dass es neben Klassik und Neuer Musik auch zum Beispiel Techno auf dem Detect gibt? Das ist ja schon eine besondere Kombination.

Das Kollektiv, das hier auf dem Festival den Flora-Floor betreibt, hatte schon viele Erfahrungen mit Raves. Denen wurde der reine Ravecharakter irgendwann langweilig und sie haben begonnen, klassische Musik einzubringen. Wir haben zur richtigen Zeit zueinander gefunden und erkannt, dass wir uns ergänzen. Der Link war das Stegreif-Orchester: Einige Musiker:innen, die vorher bei der jnp waren, hatten mit dem Kollektiv schon zusammengearbeitet. So kamen wir zueinander und so ging es los.

Auf der einen Seite Leute, die klassisch ausgebildet und im etablierten Kulturbetrieb tätig sind, auf der anderen Seite Leute, die Partys machen. Klingt wild.

Am Anfang, 2018, war alles etwas schwierig, weil es so unterschiedliche Codes und Erwartungshaltungen gab. Trotzdem haben wir diese Veranstaltung im Funkhaus irgendwie überlebt (lacht). Es hat vieles gut geklappt, vieles aber auch nicht, das muss man so sagen. Wir haben festgestellt, dass wir raus müssen aus Berlin.

Warum?

Wir hatten einfach nicht das Commitment des Publikums, drei Tage auf dem Gelände zu verbringen. Es war ein Kommen und Gehen, weil man in Berlin eben immer noch andere Termine hat. Erst waren wir dann in Neubrandenburg. Der dortige Bürgermeister hat uns unterstützt, die Verwaltung allerdings nicht so, wie wir es gebraucht hätten. Wir mussten dann auch umziehen (vom RWN-Gelände in Neubrandenburg auf den Flugplatz Trollenhagen 2021, pandemiebedingt fiel 2020 aus, Anm. d. Red.). Mit dem Rückenwind des Bürgermeisters hatten wir jedoch sehr gute Karten, um die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern als Partner zu gewinnen. Mit deren Marke haben wir viel Glaubwürdigkeit in der Klassikwelt erreicht und konnten deren bestehendes Publikum ansprechen. Das ist unser authentischer Hintergrund, bestehend aus einer Festival-, Rave- und Subkultur mit seinen kollektiven Organisationsstrukturen und der Klassikwelt der Festspiele. Die Festspiele wickeln bis zu 180 Konzerte in einem Sommer ab, die Veranstaltungsorganisation mit Geschäftsführung, Teamleitung und Vermarktung läuft ganz anders ab als die Prozesse, die in Kollektiven erarbeitet werden. Da haben wir unglaublich viel lernen müssen. Es war ein großes Glück, dass wir dieses Gelände hier gefunden haben und vom Verein aufgenommen wurden. Wir sind jetzt das vierte Mal hier und mit jedem Mal wird es einfacher. Das Vertrauen ist total gewachsen, es ist eine gemeinsame Veranstaltung geworden.

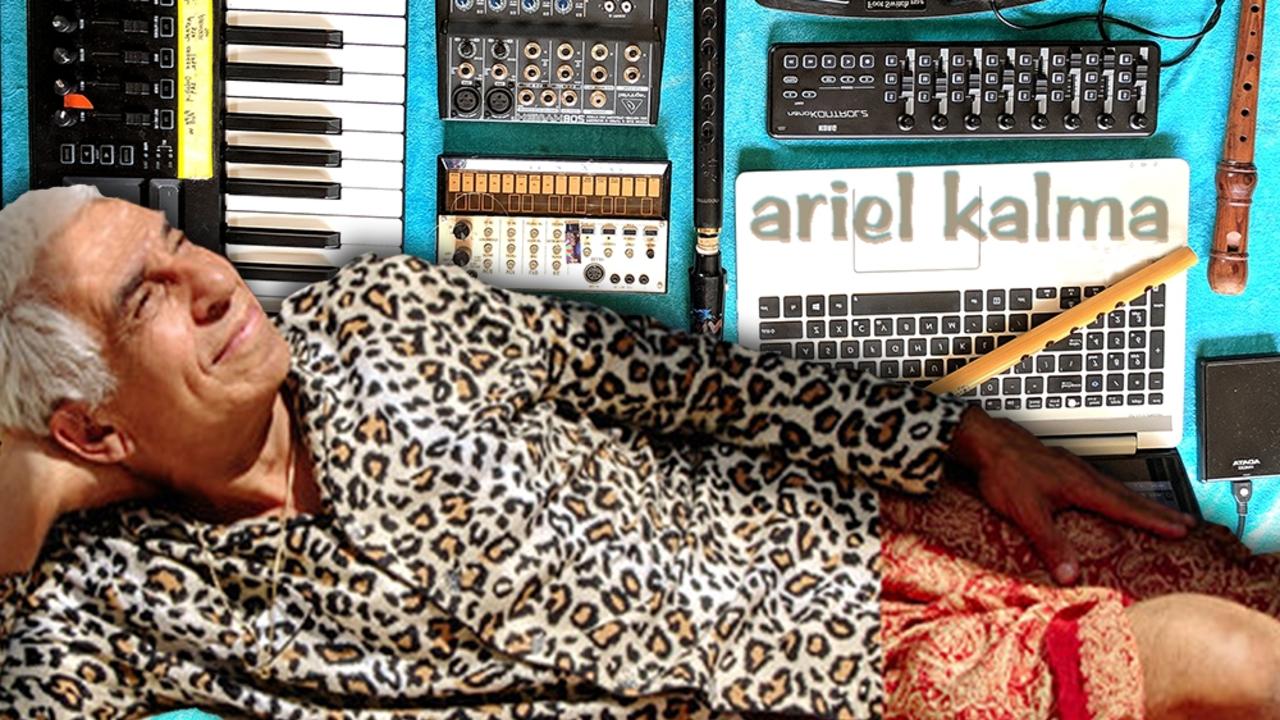

Jan Jelinek

Antara Quartett (Bridges Kammerorchester)

Zwischen den DJ-Sets: Intermezzi der jungen norddeutschen philharmonie

Nachwuchs

Das Schloss Bröllin ist ein fast 800 Jahre alter Gutshof bzw. ein Rittergut. Der hier ansässige Verein betreibt das Gelände, Kunst- und Kulturschaffende arbeiten und leben hier. Es finden Events statt, aber zuvor kein Festival mit jetzt 1.500 Leuten.

Der Verein ist groß und vielstimmig, was Entscheidungen manchmal zieht, aber: Das Projekt wird vom gesamten Verein getragen. Das ist ein Geschenk für uns, zumal viele Leute aus dem Dorf Mitglied sind, dadurch können wir zum Beispiel die Fläche über das Gelände hinaus nutzen, um dort den Campingplatz zu machen.

Wie habt ihr sie ins Boot geholt?

Wir haben vorher eine Infoveranstaltung durchgeführt, eine Vorab-Begehung gemacht, Bedenken aufgenommen. Die Nachbarn sind in das Festivalgeschehen eingebunden. Sie betreiben die „Brölin-Bar“ selbst und natürlich kommen die Anwohner kostenlos rein.

Ihr arbeitet, wie schon gesagt, mit verschiedenen Kollektiven zusammen, die die verschiedenen Floors betreiben.

Sie bekommen ein festes Deko-Budget und den Freiraum, damit das zu machen, was sie für richtig halten. Wir stecken vorher ab, was wir inhaltlich auf dem jeweiligen Floor vorhaben, aber ins Gestaltungskonzept reden wir nicht rein. Und weil eine Floor-Bar vielleicht besser läuft als eine andere, kommt alles in eine Kasse und wird am Ende fair verteilt.

Anders als die meisten Festivals werdet ihr ja gefördert.

Die Entwicklung hier war nur möglich, weil wir mehrfach das Glück hatten, Geld vom Bund zu erhalten, seit wir mit den Festspielen zusammenarbeiten. Drei Jahre und dann nochmal drei, weil die Kulturstiftung des Bundes uns in einem Förderprogramm dabei haben wollte. Im Jahr dazwischen hat uns das Land ausgeholfen, wir haben es mit der Aussicht auf die Bundesförderung motivieren können. 2022 blieben wir in den Gästezahlen weit unter dem, was wir uns vorgenommen. In dem Jahr ging es allen Veranstaltungen schlecht. Seitdem aber haben wir das Wachstum, das wir brauchen und bewältigen können. Das gibt uns die Zuversicht, auch mit weniger Fördergeld – es wird realistisch betrachtet nicht immer so viel sein – klar zu kommen. Die Kulturstiftung gibt aktuell, auf drei Jahre bis 2026 verteilt, jährlich 136.000 Euro rein.

Und wie hoch ist das Gesamtbudget?

350.000 Euro. Dazu muss man sagen: Ganz viele Dinge hier kann man gar nicht bezahlen. Wir haben insgesamt 190 Crewmitglieder, viele als Teil eines der Kollektive. Die nehmen sich bis zu zwei Wochen Zeit, um vorher auf- und nachher abzubauen oder um im Vorfeld die Planung und das Gestaltungskonzept zu machen. Hier stehen Leute auf dem Gelände, die, als Erholung von ihrem Hauptjob, stundenlang Efeu an eine Traverse tüddeln. Wenn man anfinge, darüber nachzudenken, ob man das mit dem Honorar abbilden kann, das man hier bekommt, hätten wir schon verloren, weil wir dann so viele Dinge effizienter machen müssten. Die entscheidende Wertschätzungswährung für uns ist das Backstage-Catering, die Leute kommen hierher und sind rundum versorgt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen professionellen Technikdienstleister, dem wir seine Rechnung bezahlen. Dafür dürfen wir die Erwartung haben, und die wird immer 1A eingelöst, dass die Künstler:innen alles haben, was sie brauchen. Wir sind auch ein kuratiertes Festival mit einer künstlerisch überregionalen Relevanz.

Das merkt man sowohl im Programm als auch in Details, die von Audiophilie zeugen, wie der sehr guten Akustik auf den Floors wie in den Räumen.

Es gibt Festivals, bei denen die Konsumorientierung stärker im Vordergrund steht. Uns geht es wirklich um die Musik, sie bringt die sehr unterschiedlichen Gäste zusammen. Solche, die über die Festspiele bei uns gelandet sind, die elektronische Szene und solche, die gar nicht wissen, was sie erwartet, die aber gehört haben, dass man hier Dinge entdecken kann. Umso wichtiger ist es, dass der musikalische Kern stimmt.

Aurora Oktett

Max Cooper live

Das Thema dieses Jahres ist „the meaning of live“. Erklär doch mal bitte.

Wie entdecke ich neue Musik? Es gab mal das Versprechen, dass Spotify etwas ganz Tolles ist. Passiert ist, dass Künstler:innen kein Geld damit verdienen, aber auch, dass immer mehr KI- und Fakeartists geplaylistet sind und es offensichtlich viele Leute nicht stört, dass es so ist …

… man muss den Fake ja auch erst einmal erkennen, wenn die Musik so durchläuft …

… und die Gegenbewegung ist menschengemachte Musik, das Ergebnis kreativer Prozesse. Welche Bedeutung hat es eigentlich noch, dass sie sich jemand ausgedacht hat und sie live spielt? Das ist der zeitgenössische Kontext, finde ich. Wir wollen bewusst ein Programm schaffen für Leute, denen der Schaffensprozess wichtig ist. Der eine kommt vielleicht aus einem bürgerlich-klassisch geprägten Kontext, der andere aus einer ganz anderen Richtung. Die Musik führt sie zusammen. Ich lerne auf dem Festival unkompliziert Leute kennen, die meine Eltern sein könnten. Diese Begegnung kann eine KI nicht schaffen. Auch eine Interpretation von Live.

Vielen Dank, Konstantin.

Das nächste Detect Classic Festival findet vom 7. bis 9. August 2026 statt. Mehr Infos zum Festival hier.